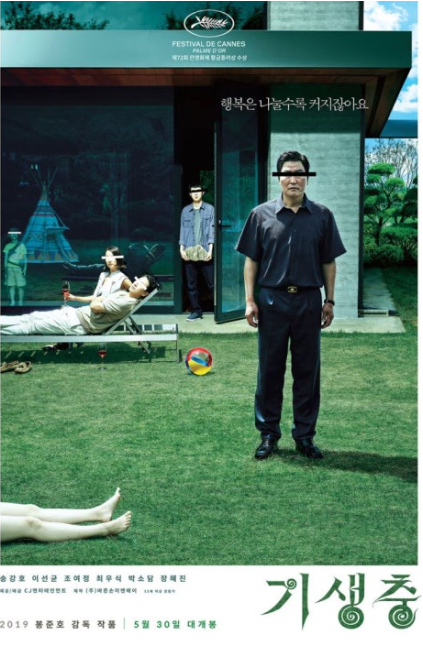

봉준호 감독의 영화 기생충은 단순한 영화가 아닌 사회 현상으로 평가받습니다. 2019년 개봉 이후 전 세계를 휩쓸며, 한국 영화 최초로 아카데미 시상식 작품상을 수상한 이 작품은 빈부격차와 인간의 욕망, 그리고 계급 구조의 모순을 날카롭게 드러냈습니다. 단 한 줄의 대사보다 강렬한 공간과 연출, 그리고 디테일한 상징을 통해 봉준호 감독은 현대 사회의 민낯을 적나라하게 보여주었습니다. 이번 글에서는 영화 기생충의 서사적 구조, 상징, 그리고 사회적 메시지를 중심으로 왜 이 작품이 전 세계 관객들의 공감을 얻었는지 깊이 있게 살펴보겠습니다.

1. 영화 기생충의 계급, 가족을 통해 드러난 사회의 구조

‘기생충’의 이야기 중심에는 두 개의 가족이 있습니다. 반지하에 사는 김기택(송강호) 가족은 돈도, 일자리도 없는 현실에 매여 있지만, 그 속에서도 유머와 생존력이 있습니다. 반면 박사장(이선균) 가족은 부유하고 교양 있으며, 모든 것을 가진 듯 보이지만 사실은 세상의 냄새로부터 스스로를 차단하며 살아갑니다. 영화는 이 두 가족의 세계가 겹쳐지는 순간부터 본격적으로 움직이기 시작합니다. 처음엔 웃깁니다. 취업난 속에서 김기택의 아들 기우(최우식)가 친구의 도움으로 박사장 집의 과외 교사로 들어가며 가족 모두가 하나씩 그 집에 ‘취업’합니다. 아내는 가정부로, 딸은 미술 치료사로, 아버지는 기사로. 하지만 이 ‘취업’은 실제 능력이 아닌 ‘기만’ 위에서 세워진 불안한 구조입니다. 관객은 이들의 행동이 도덕적으로 틀렸다는 걸 알지만, 동시에 ‘그럴 만하다’는 연민을 느낍니다. 이 모순된 감정이 봉준호 감독 영화의 힘입니다. 영화의 중반, 예상치 못한 반전이 등장합니다. 이전 가정부 문광(이정은)의 비밀과 지하실의 존재가 드러나면서, 영화는 블랙코미디에서 사회적 스릴러로 급격히 전환됩니다. 지하실에 숨어 있던 남자는 이 집의 또 다른 ‘기생자’였습니다. 관객은 그제서야 ‘기생충’이라는 단어가 단순히 한 가족의 이야기만이 아니라, 모든 사회 구성원이 서로에게 의존하며 살아가는 구조적 현실을 의미한다는 사실을 깨닫게 됩니다. 이 지점에서 봉준호 감독은 관객에게 질문을 던집니다. “누가 진짜 기생충인가?” 돈이 있어도 타인의 노동 위에 살아가는 부자인가, 아니면 생존을 위해 거짓말을 해야 하는 가난한 자인가. 그 답은 영화 내내 모호하게 유지됩니다.

2. 공간이 말하는 현실

‘기생충’의 가장 위대한 부분은 공간 연출에 있습니다. 봉준호 감독은 대사보다 ‘공간’을 통해 모든 메시지를 전달합니다. 반지하, 언덕길, 계단, 저택, 그리고 지하실까지 이 영화의 모든 장면은 ‘위’와 ‘아래’의 대비로 구성되어 있습니다. 박사장 집은 세련되고 깔끔하며, 빛이 넘쳐납니다. 건축가 남궁현자가 설계한 이 집은 완벽한 질서와 여유의 상징입니다. 반면 김기택 가족의 반지하는 불완전합니다. 창문은 있으나 절반은 땅에 묻혀 있고, 거리의 소음과 냄새가 그대로 들어옵니다. 그곳은 햇살과 현실 사이 어딘가에 존재하는 공간입니다. 감독은 이 대비를 통해 ‘사회 계층의 구조적 고정성’을 보여줍니다. 아무리 노력해도 완전히 위로 올라갈 수 없는 현실, 그것이 반지하의 의미입니다. 폭우 장면은 기생충의 상징성이 가장 극적으로 드러나는 대목입니다. 부자에게는 그저 “공기가 맑아졌다”는 소나기였지만, 가난한 자들에게는 삶의 터전을 쓸어버리는 재난이었습니다. 같은 하늘 아래 내리는 비가 이렇게 다르게 작용한다는 점에서, 봉준호 감독은 사회의 불평등을 압축적으로 표현했습니다. 영화 속 계단은 끊임없이 등장합니다. 김기택 가족이 위로 올라갈 때마다, 희망과 동시에 불안이 교차합니다. 박사장 집을 떠나 폭우 속을 내려가는 장면은 그들의 사회적 추락을 그대로 시각화합니다. 이처럼 기생충의 공간은 단순한 배경이 아니라, 사회적 구조를 설명하는 서사 장치입니다. 마지막 장면에서 아들 기우가 “돈을 벌어 그 집을 사겠다”고 말할 때, 카메라는 현실의 반지하로 돌아옵니다. 봉준호 감독은 꿈과 현실의 경계를 모호하게 흐리며, “계급의 사다리는 이미 부서졌다”는 냉혹한 현실을 보여줍니다.

3. 사회의 단면

‘기생충’이 전 세계적으로 성공한 이유는, 그것이 한국만의 이야기가 아니기 때문입니다. 부자와 가난한 자의 갈등, 계급의 벽, 불평등의 심화는 전 세계가 겪고 있는 보편적 문제입니다. 봉준호 감독은 이 보편성을 “가장 한국적인 방식”으로 표현했기에 오히려 세계가 공감했습니다. 영화 속 ‘냄새’의 상징은 매우 강렬합니다. 부자는 그 냄새를 “선이 다르다”고 말하며 구분 짓습니다. 가난한 자는 그 냄새가 무엇인지 알지만, 결코 없앨 수 없습니다. 이 냄새는 눈에 보이지 않지만 사회를 가르는 선명한 경계입니다. 봉준호 감독은 단 한 줄의 대사로 계급 간 단절을 시각화했습니다. 기생충의 또 다른 특징은 도덕적 회색지대입니다. 가난한 가족은 비윤리적이지만 악하지 않습니다. 부유한 가족은 악하지 않지만, 무심합니다. 봉준호 감독은 어느 한쪽을 비난하지 않고, 모든 인물을 사회 구조의 희생자로 그려냅니다. 결국 영화는 “이 사회의 진짜 기생충은 누구인가?”라는 근본적인 질문으로 귀결됩니다. 이 작품이 2020년 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상을 모두 휩쓸었을 때, 전 세계가 열광한 이유는 단순히 한국 영화의 쾌거 때문이 아니었습니다. 그것은 ‘기생충’이 인간의 본성과 사회 시스템의 불평등을 동시에 드러냈기 때문입니다. 관객들은 웃으면서도 불안했고, 감동하면서도 불편했습니다. 이 복합적인 감정이야말로 봉준호 영화의 정체성이며, ‘기생충’을 시대의 영화로 만든 원동력이었습니다.